NdPN : Ce texte est la synthèse d’une série de discussions entre une artiste et un militant du groupe Pavillon Noir (FA86).

L’ART DANS L’ESPACE PUBLIC

« La raison du plus fort est toujours la meilleure :

Nous l’allons montrer tout à l’heure. »

Jean de la Fontaine, Le loup et l’Agneau

Quelques définitions pour une perspective critique

L’espace public : C’est l’espace accessible au public. Il représente, dans les sociétés humaines et surtout urbaines, l’ensemble des espaces de passage d’une part, de rassemblement d’autre part, à l’usage de tous. S’il n’appartient généralement à personne, il est le plus souvent soumis à la législation de l’Etat.

Il peut d’ailleurs être visible, mais aussi intangible, comme l’espace internet, sur lequel Claude Closky a travaillé.

La notion d’espace public suppose aussi, parallèlement, celle d’espace privé. L’espace public est ouvert, l’espace privé est clos. Le public est anonyme, le privé est nommé. L’Etat contrôle l’espace public, les particuliers l’espace privé.

Cette distinction est toutefois à nuancer : l’Etat est à l’origine de la définition juridique des deux espaces, la jouissance privée étant un droit concédé par l’Etat. C’est lui qui y maintient l’ordre : il envoie sa police pour punir toute intrusion dans l’espace privé, et l’envoie aussi pour prévenir tout rassemblement illégal dans l’espace public.

Par ailleurs, une certaine confusion s’est introduite dans ces définitions depuis quelques décennies, avec les centres commerciaux relevant de l’espace privé mais largement fréquentés par la foule, d’ailleurs souvent nommés « forum » ou encore « agora » ; avec les centres d’affaires relevant de l’espace public mais interdits au passage par la police pendant la nuit ; avec le déferlement de la publicité privée dans l’espace public.

L’art : Si l’on considère la notion d’art par rapport à celle de l’espace public, on peut immédiatement soulever un paradoxe : l’art est avant tout une expression subjective, originale, se voulant libre, insaisissable par les définitions habituelles, incontrôlable ; et donc hors du poids des institutions politiques publiques, et hors du poids des morales de la sphère privée. Proposant de nouvelles perspectives, l’art se trouve à la marge des représentations communes qu’il questionne, et ne se range pas facilement sous les catégories imposées par la sphère juridique ou même philosophique.

Néanmoins l’art est aussi, par essence, communication. Communication avec l’autre, avec un public. L’art a donc une une implication sociale, à travers laquelle se pose donc, même indirectement, la question sociale, et donc la question politique. Nous y reviendrons.

L’art public : C’est le terme générique décrivant une œuvre d’art exécutée pour être placée dans un espace public, qui peut aussi bien se situer à l’extérieur, qu’à l’intérieur d’un lieu accessible au public.

Il peut s’agir d’une installation, d’un accrochage, d’une performance, d’un monument architectural à dimension historique ou non.

Ce peut être une œuvre faite pour durer, comme une sculpture ou une architecture, utilisant généralement des matériaux durables, résistants aux intempéries, d’aspect grand voire massif, solide et rigide. Ce peut aussi être une oeuvre plus éphémère, comme dans le cas d’une performance, d’un graphisme mural, d’un concert, d’une fête, d’un théâtre de rue.

Une expression sous contrôle de l’Etat

Vers une démocratisation de l’art ? L’expression artistique a longtemps entretenu une position ambiguë à l’Etat, voire conflictuelle. Si les artistes ne cherchaient le plus souvent qu’à vivre de leur art, l’Etat (et la religion officielle qui le soutenait) se sont souvent posés tour à tour comme mécènes exigeants ou censeurs implacables. Le milieu artistique était surveillé et souvent marginalisé par les pouvoirs institués, sans doute de par sa mise en question permanente de l’ordre établi et sa capacité à susciter de nouveaux regards sur le monde. Et de fait, son public ne dépassait bien souvent pas le cadre étroit des élites, aux commandes exigeantes.

A la révolution, les jacobins ouvrent au public les collections royales. Ce mouvement de démocratisation des œuvres jusque là réservées aux classes dominantes s’élargit rapidement à toute l’Europe, avec la création de grands musées regroupant les œuvres classiques, ouverts au public.

Au cours du XXème siècle, l’Etat a évolué dans son attitude face à l’expression artistique, qu’il a développée en même temps qu’il cherchait à s’en emparer. A cause d’une part de la démocratisation des moyens d’expression, d’autre part de la volonté de l’Etat de diffuser largement son discours à travers les médias.

L’art en effet, on l’a dit, est un moyen d’expression. Face aux mouvements révolutionnaires qui ont agité son histoire et ouvert la question de la démocratisation de l’art, l’Etat a eu tout intérêt à développer un discours pour asseoir sa légitimité, en recourant à une propagande prenant la forme d’une pédagogie publique, et en imposant ses messages sur l’espace public, par un ensemble de dispositifs. Ce message se devait d’être agréable et séduisant, l’Etat a donc eu recours à des formes d’expression artistiques.

L’art quitte les lieux de pouvoir où il était jusque là cantonné. L’urbanisme a été l’un des premiers grands chantiers artistiques de l’Etat, qui a utilisé l’architecture à grande échelle pour modifier l’espace public et le placer sous son contrôle. L’Etat doit tout envelopper, et l’espace public devient un enjeu crucial de cette colonisation de la société. L’architecture va devenir une forme d’art total (et parfois totalitaire). En vertu de ses droits régaliens concernant l’organisation générale de la ville, l’intervention symbolique et monumentale, les équipements publics et la police urbaine, l’Etat va modeler l’espace urbain.

En France, Haussmann contacte de nombreux architectes pour percer de grandes avenues dans la capitale. De magnifiques façades encadrent ces nouveaux axes, illustrant officiellement l’entrée de la France dans la modernité. Officieusement, les populations pauvres sont rejetées en périphérie, et les larges passages doivent désormais permettre à l’armée d’écraser les mouvements de contestation qui agitent Paris depuis plusieurs décennies. La Commune de Paris en sera la tragique illustration.

Après l’intermède de la seconde guerre mondiale, l’Etat reprend brièvement la politique du front populaire (démocratiser les arts), avec la création d’un service public de la culture. Mais celui-ci est déjà synonyme d’une emprise sur la vie artistique.

L’art, enjeu du pouvoir : C’est avec Malraux et la création du ministère des affaires culturelles, que l’art devient un enjeu institutionnel et diplomatique : il est mis au service de la grandeur de l’Etat. Cette emprise ira croissante, sous Pompidou notamment, avec la création du musée d’art moderne, construit sur les ruines des Halles de Baltard et d’un quartier populaire.

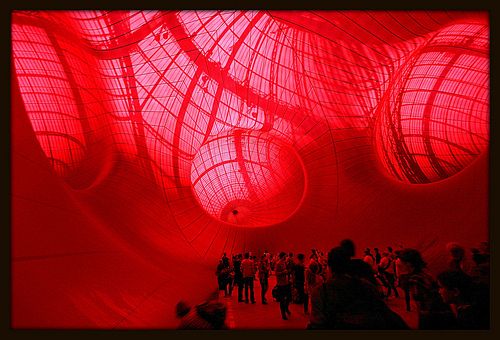

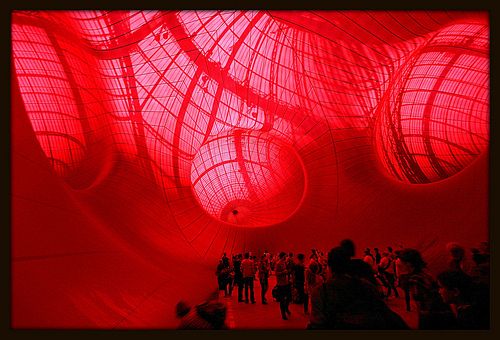

La gauche au pouvoir étendra l’emprise de l’Etat sur les arts contestataires comme hip-hop et graffiti, qualifiés de « cultures urbaines », et développe une politique d’encadrement et de subventions massives, rendant les plasticiens dépendants des politiques culturelles. De nos jours, l’Etat en appelle de nouveau au mécénat privé, et encourage les grandes manifestations artistiques, telle l’exposition Monumenta, à l’occasion desquelles on mesure le succès artistique au « taux de remplissage ». Anish Kapoor, dans son « Léviathan » (mot de Hobbes pour qualifier l’institution étatique) présenté à l’exposition Monumenta, illustre tout aussi bien le gigantisme et la mégalomanie de l’Etat, que l’inéluctabilité de son pouvoir dévorant : l’artiste reconnaît sa dépendance à l’Etat (*).

Ce phénomène s’observe dans de nombreux pays industrialisés à travers tout le XXème siècle. Aux Etats-Unis, le New Deal a développé l’art public comme décorum de ses grands travaux : les artistes ont été sollicités pour des peintures murales et des sculptures publiques. En URSS, dans la droite ligne du réalisme soviétique, le stalinisme a imposé sa propagande à l’espace public en même temps qu’il a mis l’art au service total de l’Etat. Architectes, sculpteurs, peintres et cinéastes ont travaillé à des œuvres monumentales à la gloire de l’Etat. Le même phénomène s’observe dans la Chine dite « populaire ». En ce sens, si les styles divergent du point de vue artistique, les Etats du bloc soviétique et du bloc occidental étendent tous leur emprise sur le monde artistique, aussi bien pour en juguler l’aspect contestataire que pour porter leur propagande de contrôle total de l’espace social.

La ville moderne connaît partout ce phénomène : les pays en voie de développement n’envisagent avant tout l’art public que pour donner une forme agréable et moderne aux immeubles. Le « un pourcent artistique », développé aux Etats-Unis et dans les pays occidentaux, consacre une architecture dont la domination spatiale s’habille d’une caution artistique. L’art est relégué à un « pourcentage d’art ».

Dès lors, une fois l’espace occupé, le contenu du message artistique livré dans l’espace public n’est plus si important. L’artiste peut même jouir d’une relative liberté, afficher un côté subversif. L’essentiel étant de rappeler que la toute-puissance sur l’espace public appartient à l’Etat, grand médiateur et grand mécène. Sa puissance s’illustre par sa capacité même à contrôler sa propre contestation : au final c’est lui qui l’autorise, et même la subventionne.

Ce qui reste d’espace public, de passage et de rencontres, est sous contrôle étroit. Tout rassemblement est encadré par la police, par un parcours à déposer en préfecture, etc. Les autres rassemblements de fait n’ont plus qu’une visée commerciale (marchés, centres commerciaux) ou spectaculaire (concerts, « événements publics »…). Même les festivals ou les carnavals, autrefois lieux d’explosion sociale et de renversement éphémère des valeurs, tolérés par les pouvoirs publics comme des soupapes, sont aujourd’hui réduits à des mises en scène d’unité civique factice. L’Etat recourt à des collectifs d’artistes, largement subventionnés, pour mettre en scène une liesse populaire qui n’existe pas. L’art parle pour un peuple muet, et à sa place. Même et surtout lorsqu’il se veut « pédagogique » et comme « influence », il ne considère plus la foule que comme une masse à éduquer, à dominer.

Plusieurs raisons poussent les Etats à dépenser dans des œuvres d’art publiques. Economiques d’abord, avec le tourisme suscité par les œuvres d’art ou les événements artistiques, le cachet d’une ville dépendant de plus en plus fortement de la densité de ses institutions culturelles. Propagande ensuite, avec de nombreux exemples d’oeuvres commandées par des personnalités politiques locales ou nationales, souhaitant laisser leur nom à la postérité. Enfin et surtout, il s’agit de rappeler en tout lieu que c’est l’Etat qui contrôle, seul, l’espace public. L’Etat se pose en décideur et en médiateur universel entre les individualités atomisées du « peuple ».

Existe-t-il encore une véritable liberté de création possible pour les artistes dans l’espace dit public ?

La résistance artistique comme réappropriation de l’espace social

Espace public ou espace social ? Face à ce constat peu réjouissant, de nombreux artistes et intellectuels ont critiqué la notion d’espace public, comme espace du pouvoir étatique et capitaliste. Arendt notait déjà, dans La condition de l’homme moderne (1958), que la distinction entre espace public et espace privé allait de pair avec la dichotomie entre espace productif (collectif, public), et espace de consommation (atomisé, privé). Habermas, dans L’espace public (1962), voit « la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise ». Farge, dans Dire et mal dire (1992), ajoute que l’espace public n’appartient pas seulement à une élite bourgeoise, mais aussi au peuple, à sa liberté d’opinion et à sa souveraineté, capable de s’émanciper de la sphère politicienne.

Contre la domination de l’Etat, son modèle autoritaire et médiateur, l’art peut dès lors exprimer une résistance sociale au sein de l’espace public, devenant celui de la critique sociale et de la rencontre directe. Les mots sont aussi un enjeu social et politique : à la notion d’art public, Suzanne Lacy préfère ainsi celle de pratiques publiques, terme encourageant selon elle de nouvelles perceptions, de nouveaux postulats moraux et civiques, et une participation directe du public.

Ce n’est pas l’autorisation ou la décision des autorités qui rend un art « public ». Le public est ce qui appartient à tout le monde, ce qui échappe au contrôle des élites (y compris « artistiques ») qui prétendent mieux savoir que les autres.

L’espace public devient ainsi espace social, où la créativité politique et artistique vont ensemble, à travers de nouvelles expressions, qui passent par l’occupation de l’espace sans en demander la permission. Hakim Bey popularise le concept de zone autonome temporaire, où habitat, art et fête fleurissent sur des modes autogestionnaires, tout en assumant un déplacement constant du fait de la répression des autorités. Dans les années 1980 et 1990 se développe le phénomène squat, auquel de nombreux artistes prennent part pour faire vivre un art à la fois social et libre. Les théâtres de rue se multiplient. Le mouvement des rave-parties sauvages prend son essor. Des féministes investissent l’espace public seins nus (les Femen en Ukraine), le mouvement queer remet en question le genre et l’ordre patriarcal et hétéronormé en affichant des tenues vestimentaires étonnantes. En 2011 ont fleuri les campements d’indignés en Europe, du mouvement « Occupy » aux Etats-Unis, mêlant revendications sociales, pratiques autogestionnaires, détournements artistiques de la publicité, concerts sauvages et banderoles improvisées. L’expression se libère, à la fois politique, poétique, artistique.

La répression n’est jamais loin : l’Etat expulse brutalement squats et campements, démonte des installations sauvages, interdit des concerts ; mais la résistance se déplace, nomade, subvertissant la notion libérale de la liberté de circulation dans le sens d’une réappropriation. Face au pouvoir centralisé aménageant la ville et le monde sous son autorité et ses prétentions totalitaires, une partie des créateurs entre en guérilla artistique. Le droit de s’exprimer dans l’espace public ne se demande pas : il se prend, et revendique la vie. Les graffiti, expression ancienne de cette lutte, s’expriment aujourd’hui partout, sous des formes diverses et au moyen de nombreuses techniques : marqueurs, bombes aérosol, pochoirs… Face à ce foisonnement créatif et contestataire, nourrissant une véritable contre-culture, l’Etat oscille entre répression et récupération.

Plusieurs formes artistiques de résistance : De nombreux artistes ont expérimenté de nouvelles formes d’expressions contestataires.

Parmi de nombreux collectifs d’artistes militants, citons « Art 112 » qui depuis trente ans produit de nombreuses installations sauvages, laissées dans l’espace public de plusieurs villes, questionnant et critiquant le pouvoir. Les autorités ne savent d’ailleurs souvent pas comment réagir, certaines de ces œuvres terminant dans les musées municipaux, d’autres dans des entrepôts, d’autres enfin dans des poubelles.

Plus intéressantes encore à notre sens sont les œuvres qui n’imposent pas la vue de l’artiste, mais dérangent, posent des questions.

Richard Serra produit ainsi de grandes sculptures modifiant ostensiblement l’ordre de la circulation dans l’espace urbain, contestant ainsi l’ordre imposé dans l’espace public. L’une de ses sculptures a d’ailleurs été retirée par les autorités américaines.

Christo et Jeanne-Claude questionnent la fragmentation de l’espace et la sacralisation symbolique que les autorités leur confèrent. Le Parlement allemand est ainsi enveloppé de tissu, semblant montrer la séparation entre le monde clos des « représentants », et le peuple.

Ron Mueck expose avec un réalisme saisissant, loin des idéologies et des modèles publicitaires, des sculptures d’individus plus vrais que nature, isolés dans l’espace vide, glacial et nu de galeries symbolisant peut-être un espace public sans vie sociale.

Ernest Pignon-Ernest réintroduit l’humain, ses rêves poétiques et ses croyances mystiques. Avec des portraits affichés sur les murs tristes d’immeubles ternes et du métro, ou sur les marches de la butte Montmartre en mémoire des Communards.

Ernest Pignon-Ernest réintroduit l’humain, ses rêves poétiques et ses croyances mystiques. Avec des portraits affichés sur les murs tristes d’immeubles ternes et du métro, ou sur les marches de la butte Montmartre en mémoire des Communards.

Banksy, figure aussi célèbre qu’anonyme du street art, réquisitionne aussi l’espace public et privé pour en saboter les distinctions factices : il affiche ses œuvres dans des galeries et des musées, glisse des détournements d’un CD de Paris Hilton dans de nombreuses boutiques musicales de Londres, fait d’une cabine téléphonique « assassinée » l’illustration du saccage des liens sociaux. Le tout avec un humour ravageur et cinglant : des policiers s’embrassent, la célèbre jeune fille vietnamienne brûlée au napalm est entourée de Mickey et du clown de Mac Donald’s, une poupée gonflable dénonçant le camp de Guantanamo est installée à Disneyland… Face à la « pédagogie » d’un art au service de la propagande d’un Etat prétendant parler au nom du peuple, l’artiste cultive l’anonymat pour exprimer les pensées et les rêves de millions de gens sur les murs honteux de la séparation sociale, comme sur le mur entre Israël et Gaza.

Partout dans ces œuvres, la vie est à l’oeuvre contre les murs, contre les idéologies mortifères, contre l’agencement autoritaire des rapports humains.

L’art et la vie : La séparation entre l’art et la vie a été dénoncée par de nombreux mouvements artistiques, comme Les Dada, les situationnistes, Fluxus… qui témoignaient aussi d’une aspiration révolutionnaire de réappropriation de l’espace public, gangréné par les représentations spectaculaires de l’ordre capitaliste : publicité, propagande des autorités, urbanisme…

Le détournement est l’une des traditions « situationnistes » les plus reprises, notamment dans les actions antipub.

Une autre piste artistique consiste, chez certains auteurs, à questionner le rapport entre l’homme et la nature, voyant dans le rapport de domination de l’humanité sur la nature un fondement de la domination sociale s’exprimant dans l’espace public.

Chez Matisse déjà, la priorité est mise sur l’expression de la vie, par opposition au formalisme et à la prétention occidentale du contrôle du vivant : les formes végétales se libèrent, l’énergie des couleurs explose et déborde le cadre figuratif.

L’intérêt pour les arts dits « primitifs » est une forme de contestation de la colonisation, aussi bien de l’Occident sur les autres continents, que de la civilisation industrielle et technologique sur les sociétés humaines.

Les peintures rupestres du paléolithique, magnifiquement abordées par le film La grotte des rêves perdus de Werner Herzog, témoignent d’une humanité en harmonie avec le monde minéral, végétal et animal. L’espace vécu est peuplé d’humains zoomorphes enroulés autour de stalactites, l’espace tortueux des cavernes n’est pas aplani mais utilisé pour retranscrire la course des animaux. L’homme est en harmonie avec la nature, et avec l’espace vécu. Pour une fois, la 3D est bien utile pour retranscrire la beauté saisissante de cette expression artistique, à la fois si lointaine dans le temps, et si proche de nos préoccupations écologiques contemporaines.

Dans le même ordre d’idées, le Land art s’inscrit dans l’espace public, mais naturel et loin des villes. Les matériaux utilisés produisent une impression d’harmonie entre l’homme et la nature, qui ne s’inscrivent plus dans une relation de domination, mais de respect et de sens esthétique. Ramenés dans les galeries urbaines, certains de ces matériaux ou de ces installations témoignent d’un questionnement sur l’espace vécu, et l’on se demande s’il s’agit d’une nostalgie d’une harmonie passée ou d’un espoir d’une nouvelle vision du monde.

La vie végétale et animale, si souvent enfermée dans des cages et un rôle décoratif dans le cadre de l’aménagement de l’espace public urbain, est rendue à sa liberté : cette réinvention du « recours aux forêts » cher à Ernst Jünger, n’a rien d’une misanthrope défaitiste, elle propose une humanité rebelle, plus proche de la nature, plus proche de ses aspirations réelles, plus libre. Une liberté qui ne serait plus celle d’individus atomisés, se limitant les uns les autres.

La vie végétale et animale, si souvent enfermée dans des cages et un rôle décoratif dans le cadre de l’aménagement de l’espace public urbain, est rendue à sa liberté : cette réinvention du « recours aux forêts » cher à Ernst Jünger, n’a rien d’une misanthrope défaitiste, elle propose une humanité rebelle, plus proche de la nature, plus proche de ses aspirations réelles, plus libre. Une liberté qui ne serait plus celle d’individus atomisés, se limitant les uns les autres.

Conclusion

La liberté des uns ne s’arrête pas là où commence celle des autres : dans une société débarrassée de l’appropriation de l’espace et des activités par les pouvoirs, « la liberté des autres étend la mienne à l’infini » (Bakounine). La liberté artistique dans l’espace public est un enjeu fondamental pour de nouveaux regards, pour de nouveaux possibles, de nouveaux questionnements communs et de nouveaux liens sociaux.

(*) sur l’évolution des rapports entre l’Etat et les arts en France, lire l’article « Quand l’art est le faire-valoir de l’Etat », dans le dossier « Art, la fabrique du social », in Offensive n° 33, mars 2012

S & J, 9 avril 2012