Trois articles sur Le Mené, en Bretagne, où les habitant-e-s ont choisi une autonomie énergétique :

Archives de catégorie : Décroissance libertaire

[Poitiers] Détournements de pub par les Déboulonneurs 86

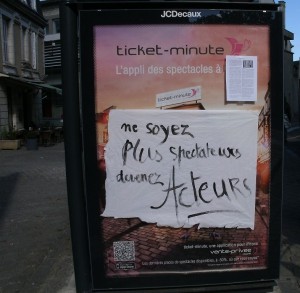

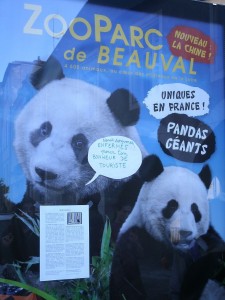

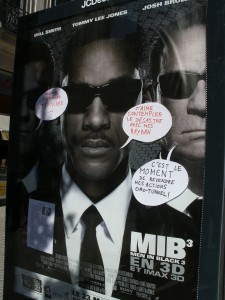

Hier mercredi à Poitiers, les Déboulonneurs 86 proposaient une promenade antipub, à laquelle nous avons participé. Il s’agissait d’aller de rendre visite aux hideuses sucettes publicitaires qui jalonnent le centre-ville, pour discuter ensemble des détournements possibles, puis de scotcher sur ces totems de la marchandise des papiers annotés de formes diverses, peints ou écrits au marqueur.

Une vingtaine de personnes ont répondu à l’appel, entamant une déambulation sympathique, en compagnie d’une participante revêtue pour l’occasion d’une jolie robe en prospectus publicitaires.

Sous bonne escorte d’une demi-douzaine de flics notant scrupuleusement les phrases écrites, le cortège s’est arrêté un moment, en soutien à des personnes que les flics dégageaient du porche de Notre-Dame pour « chien non tenu en laisse », prétexte habituel pour harceler les sans-logis et mal-logé-e-s de Poitiers.

Onze sucettes publicitaires ont finalement été détournées. Des gens se sont arrêtés pour prendre le temps de regarder ces oeuvres éphémères, et lire le tract des Déboulonneurs qui était scotché à chaque fois dans un coin (lire ci-après).

Un papier est aussi paru aujourd’hui dans la presse locale (voir ci-après).

Pavillon Noir

Mise à jour – Photos

Certains détournements étant mal visibles sous ce format miniature, cliquer sur les photos pour les voir au format original.

Tract des Déboulonneur-euse-s 86

STOP LA PUB !

La publicité nous pollue

à plusieurs niveaux. Elle dévore d’énormes quantités de papier, dont la récupération et le traitement sont essentiellement facturés aux contribuables. Elle est aussi très énergivore : un seul panneau publicitaire tournant équivaut à la consommation annuelle d’un foyer de quatre personnes !

La publicité nous harcèle

pour nous faire rentrer dans le moule étouffant et uniformisant de la consommation, de l’ostentation et de la réussite. Dès le plus jeune âge, nul ne peut tenter de s’en extraire sans se sentir culpabilisé et marginalisé. L’un des exemples le plus frappant est l’image donnée des femmes, tenues d’être jeunes, minces, maquillées et richement parées. Comme aux Cordeliers, avec ce logo de «la Poitevine» rousse, consommatrice de l’enfance à l’âge adulte, pour «l’anniversaire» de laquelle des étudiantes distribuaient des tracts, revêtues de perruques rousses pour coller au «modèle».

La publicité inonde insidieusement

nos lieux de vie, avec sa propagande héritée des régimes totalitaires, alors que l’espace public nous appartient de droit. La décision démocratique sur les emplacements voués à la publicité nous échappe complètement.

La publicité n’est ni une culture

, ni une expression libre : monopolisée par les diffuseurs et les riches, elle ne tolère aucun dialogue, elle répond par la répression à quiconque émet une critique contre le système qu’elle sous-tend. Les condamnations lourdes et répétées de militant-e-s antipub, obtenues à Poitiers par Decaux, démontrent bien que la publicité est une monopolisation violente de la (pseudo) liberté d’expression Elle n’est qu’une colonisation des esprits.

La publicité n’est pas que le spectacle

du capitalisme, elle en est la condition essentielle. La concurrence et la recherche du profit maximal supposent l’alignement de la demande sur une offre définie par un productivisme effréné, qui n’a plus aucun sens social. Cette société de fausse «abondance» implique qu’une minorité se gave, tandis que l’immense majorité tente de poursuivre un miroir aux alouettes, et qu’un milliard de personnes crèvent de faim et tentent de survivre au beau milieu de ses déchets.

Sur Poitiers, la municipalité collabore

à l’envahissement publicitaire, et prend fait et cause pour Decaux dans les procès qu’il intente aux militant-e-s antipub. Les panneaux d’affichage libre sont absents du centre-ville alors que les «sucettes» publicitaires et les panneaux lumineux y prolifèrent. «Coeur d’agglo» est typique d’un projet social où la population est considérée comme du bétail à tondre.

La désobéissance civile

, comme pour la lutte des faucheurs contre les OGM ou des salariés contre les licenciements, est un moyen de nous défendre et de défendre l’intérêt général. Par des actions antipub assumées et publiques, nous revendiquons avant tout le droit pour tou-te-s de se ressaisir de l’espace public, de lui redonner un sens plus solidaire et plus humain.

Collectif des Déboulonneurs 86

Pour que la pub ne fasse plus partie du paysage

Les antipub sont de retour à Poitiers. Le collectif “ les déboulonneur-euse-s ” ont pris pacifiquement pour cible les sucettes publicitaires du centre-ville.

Ça n’est pas sans humour que les « Déboulonneur-euse-s » Poitiers ont frappé, ici rue du Marché Notre-Dame.

Trois mois après avoir relancé leur mouvement, les « Déboulonneur euse-s » de Poitiers sont passés « à l’attaque », hier en fin d’après-midi avec pour seules armes du ruban adhésif, plusieurs mètres de papier, des ciseaux et quelques feutres ! Une petite vingtaine de « Déboulonneurs » a pris pour cible les sucettes publicitaires et les abris de bus de l’hyper centre de Poitiers. Et ce sont précisément les slogans qu’ils ont détournés et enrichis de bulles. A ne pas confondre avec l’action des antinucléaires (les « éteigneurs » de sucettes), le 17 mars dernier, cette déambulation – suivie par une demi-douzaine de policiers – a conduit le petit groupe, rue du Marché, place Notre-Dame avec la volonté d’inciter les Poitevins « à se réapproprier l’espace public, colonisé et confisqué par la publicité ». Ils n’ont forcé aucun des supports publicitaires et ne les ont pas badigeonnés de peinture. Leur action se voulait « poélitique », sympathique pour dénoncer la publicité qui, expliquent-ils dans un tract, « pollue », « harcèle », « qui n’est ni une culture, ni une expression libre ». « Notre objectif, explique Sylvain, est de susciter un débat citoyen, de faire prendre conscience aux habitants que l’espace public leur appartient. Nous voulons que les gens sachent que la somme que rapporte cette publicité à la Ville est dérisoire. Nous souhaitons provoquer le débat et à terme interpeller les élus municipaux pour un Poitiers sans pub. Avec un euro supplémentaire par contribuable, on se passerait de publicité à Poitiers ! » L’invitation lancée à ce qu’ils ont eux-mêmes appelé « promenade antipub » n’a guère trouvé d’échos auprès de Poitevins pressés de regagner leur domicile et d’entamer, pour un certain nombre d’entre eux, un long week-end comme ces trois étudiantes rencontrées, rue de l’Université que l’action n’a pas convaincues. « Les pubs, à force d’en voir, on ne les voit plus tout simplement. Elles font partie du paysage, c’est tout. »

Nouvelle République, Sylvaine Hausseguy, 17 mai 2012

[Poitiers] Un peu de botanique, ça vous dit ?

Réapproprions-nous les savoirs botaniques !

Le mercredi 30 mai prochain, on fera ensemble un petit tour des plantes qui poussent au carré botanique du jardin des plantes.

Le mercredi 30 mai prochain, on fera ensemble un petit tour des plantes qui poussent au carré botanique du jardin des plantes.

Nous échangerons autour des nombreuses et étonnantes utilisations populaires (culinaires, médicinales) des plantes sauvages. Papier et stylos bienvenus !

Rendez-vous sur place, la promenade commence à 16H tapantes. L’activité proposée est évidemment gratuite.

De façon à prévoir le nombre de personnes et le nombre de tirages potocopies présentant succinctement les espèces végétales, merci d’envoyer un mail à pavillon-noir [arobase] federation-anarchiste [point] org

Groupe Pavillon Noir (Fédération-anarchiste 86)

Illustration : borrago officinalis, alias bourrache, autrefois très appréciée comme plante condimentaire, alimentaire, médicinale et mellifère, au goût rappelant le concombre ou l’huître.

[Poitiers] Débat sur l’alimentation locale

Ce mardi 15 mai, à 20h au Biblio café, est organisé un « Débat-réflexion autour de l’alimentation locale, Initiatives, difficultés, avantages, impacts et enjeux mondiaux ».

Ce mardi 15 mai, à 20h au Biblio café, est organisé un « Débat-réflexion autour de l’alimentation locale, Initiatives, difficultés, avantages, impacts et enjeux mondiaux ».

Seront présent-e-s pour nous parler de leurs visions et relater leurs expériences :

-Françoise Lechanjour, gérante de la Desserte Locale

-Marion Regincos, la super cuisinière du salon de thé le Bonheur est dans le thé.

-Des éleveurs-producteurs de la Ferme du Maras (chèvres)

-Samuel Mesnard, militant au CCFD-terre Solidaire

-Samuel Bonneau permanent de l’Association Minga en Poitou charentes.

d’après un courriel, 14 mai 2012

La peste soit des pesticides !

Pesticides : le changement, c’est pour quand ?

Les effets dévastateurs des pesticides pour la santé, en particulier chez les enfants, n’est plus à démontrer. Mais peut-on véritablement se passer de ces « produits phytosanitaires » censés accroître les rendements et faciliter le travail des agriculteurs ? Sortir des pesticides est loin d’être impossible, mais implique que les agriculteurs, les chercheurs, et les politiques soient capables de se remettre en cause. Voici comment sortir des pesticides, en sept leçons.

Dans le service pédiatrique qu’il dirige, au CHU de Montpellier, le professeur Charles Sultan constate tous les jours les effets dévastateurs des pesticides perturbateurs endocriniens. Ces molécules sont particulièrement redoutables pour les fœtus. « Chez les petits garçons, cela provoque notamment des malformations des organes sexuels. Chez les petites filles, on note une puberté précoce. Au-delà des problèmes psychologiques et sociétaux que cela pose, on sait que c’est un facteur de risque de cancer du sein », détaille le médecin. Les enfants d’agriculteurs sont particulièrement touchés. 28 % des nouveau-nés présentant une malformation génitale sont issus d’une famille d’agriculteurs alors que cette proportion descend à 14 % chez les autres, révèle une étude que le médecin a menée en 2002 sur plus de 2000 naissances. Des résultats confirmés par une deuxième étude en 2011 [1], dans un contexte où les agriculteurs commencent à se battre pour faire reconnaître le caractère professionnel de leurs maladies, après une longue omerta.

Depuis plus de dix ans, Charles Sultan alerte ses collègues et les responsables politiques sur le danger de ces perturbateurs endocriniens. Les effets sanitaires des pesticides auxquels sont exposé les fœtus ne se voient pas nécessairement à la naissance, ni même au cours de l’enfance ou de l’adolescence. Les problèmes peuvent surgir 20, 30 ou 40 ans après l’exposition. « Des effets transgénérationnels ont par ailleurs été récemment mis en évidence », précise Charles Sultan. Intervenant dans un congrès organisé au Sénat le 23 mars dernier par l’association Générations futures, il a lancé un cri d’alarme et appelé la France, premier consommateur européen avec 65 000 tonnes pulvérisées chaque année, à « une sortie des pesticides ». Le défi pourrait être relevé, à condition que le pays se prépare à une révolution agricole majeure.

1. Sortir des laboratoires pour sélectionner les plantes

« Il est très difficile, avec les variétés utilisées aujourd’hui en agriculture de se passer de pesticides », dépolore Marc Dufumier, agronome et professeur à l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement (agroParisTech). Les plantes d’aujourd’hui sont sélectionnées en laboratoire, loin des réalités des champs et des agressions du climat. « Elles ont des hauts potentiels de rendement, mais dans des écosystèmes très simplifiés, sans chenilles, sans champignons, sans acariens, etc. » La sélection génétique de ces plantes s’est faite très rapidement, dans la France d’après-guerre, à l’opposé de ce qui se pratiquait depuis des siècles en agriculture : « Les agriculteurs cherchaient leurs semences dans leurs propres champs. Ils prenaient les meilleures à chaque fois. Ils étaient les maîtres de leur sélection. Et la plante était adaptée, au fil des années et des siècles, à son environnement. »

Pour pouvoir cohabiter avec des insectes piqueurs-suceurs, elles s’étaient, par exemple, parées de poils. Tandis que leurs voisines, qui avaient à se protéger des chenilles, n’en avaient surtout pas, puisque cela aurait été l’endroit idéal pour pondre des œufs. Tout cela parfois au sein d’une même parcelle. Avoir des variétés paysannes multiples et extrêmement diversifiées, sur un même terroir, est une étape importante pour sortir des pesticides. Qui s’accommode mal avec la loi votée par nos députés en novembre dernier sur le certificat d’obtention végétale, qui supprime le droit de ressemer librement sa propre récolte sans verser de taxe.

2. Réapprendre à travailler la terre

Mais, pour apprendre à cultiver la terre sans recourir aux produits chimiques, les agriculteurs français doivent de toute façon changer complètement leur manière de travailler. Arrivés dans les campagnes françaises à partir des années 1960, les pesticides ont enfermé nombre de paysans dans un piège dont ils ont du mal à se tirer. « Quand ils ont supprimé l’atrazine (un herbicide, ndlr), se souvient l’un d’eux, je me suis demandé comment j’allais faire. Je ne savais pas, je ne savais plus que l’on pouvait désherber autrement qu’avec un pulvérisateur. » Ailleurs en Europe, et notamment en Allemagne et en Autriche, d’importants progrès techniques ont été réalisés en matière de désherbage mécanique. Mais ces techniques ne sont, curieusement, que rarement enseignées dans les écoles françaises.

« Pour éviter le désherbage chimique, on peut aussi simplement décaler les dates de semis », éclaire Laurence Guichard, agronome à l’Institut national de la recherche agronomique (Inra), qui a participé à l’expertise Ecophyto R&D. Les mauvaises herbes poussent les premières, et on peut alors les retirer facilement. Les auteurs de l’expertise « Eco-phyto R&D », qui ont recensé cette technique dite du « faux-semis », étudient la faisabilité d’une réduction de 30 % de l’usage des pesticides. « Cette réduction est possible sans gros bouleversements du paysage agricole français, poursuit Laurence Guichard. C’est-à-dire avec les mêmes cultures et les mêmes assolements. Mais avec, par contre, une petite baisse des volumes, sans incidences économiques pour les agriculteurs puisque le manque à gagner est compensé par les moindres dépenses en intrants. »

Mais ce premier palier de réduction pose quand même problème… Aux vendeurs de pesticides, bien sûr, mais aussi aux coopératives, qui ne voient pas nécessairement d’un bon œil la baisse des volumes récoltés. « Dans le système économique actuel, les coopératives n’ont aucun intérêt à encourager ce genre de pratiques », tranche Laurence Guichard. Que dire, alors, d’une suppression totale ?

3. Redécouvrir les écosystèmes

« Le vrai problème est que les agriculteurs vont y être obligés », souligne Marc Dufumier. Il propose que « l’on n’attende pas des dizaines d’années, et les résultats des études épidémiologiques sur les effets sanitaires de ces produits pour apprendre à s’en passer ». Selon l’agronome, certains agriculteurs anticipent ce changement. Il cite l’exemple d’agriculteurs picards qui s’exercent à se passer de labours, pour laisser travailler les vers de terre. Et qui ont découvert que la luzerne, qui piège les nitrates, permet de neutraliser les mauvaises herbes, en même temps qu’elle protège le sol de l’érosion. « Mais pour que ce genre d’expériences se multiplient, il faudrait qu’il y ait un débouché local pour la luzerne, poursuit Marc Dufumier. Il faudrait imaginer de remettre en place l’élevage dans cette région. »

Le bouleversement que suppose la sortie des pesticides « ne rime pas avec un retour à l’agriculture de nos grands-parents », prévient Marc Dufumier. « En Charente-Maritime, par exemple, on fait des lâchers de micro-organismes parfaitement éprouvés contre la pyrale du maïs. C’est le résultat d’une recherche très poussée en agroécologie. Mais l’objet de la recherche, c’est l’écosystème, et non la plante hors sol. » Ces techniques de « lutte intégrée » sont très utilisées par les agriculteurs qui choisissent de se passer peu à peu de pesticides. « Ça marche vraiment très bien. C’est presque miraculeux, dit l’un d’eux. Passer en bio, bien sûr, ce serait l’étape suivante, la plus logique. Mais attention, ça devient très technique ! S’habituer à travailler sans les produits auxquels on est habitué depuis des années, ce n’est pas forcément simple non plus. Il faut passer beaucoup de temps à observer. Avoir une connaissance pointue de son écosystème et de son sol. On a perdu tout ça, pour beaucoup d’entre nous. »

4. Réorienter les aides publiques à l’agriculture

À la Fédération nationale de l’agriculture biologique (Fnab), on estime que le défi, majeur, est possible à relever. Un plan de travail prévoyant 20 % de la surface agricole utile (SAU) en bio en 2020 a même été élaboré (la France plafonne aujourd’hui à 2,5 % de la SAU en agriculture biologique). Ce plan propose notamment la mise en place d’un « nouveau mode de calcul des aides, basé sur le principe des “coûts de pollution évités”, ou des “services environnementaux” en tenant compte des emplois plus que de la taille de l’exploitation ».

Comment financer ces changements structurels ? Et notamment la formation et l’accompagnement technique des milliers d’agriculteurs français qui ne savent plus se passer des produits phytosanitaires ? « Pourquoi ne pas piocher dans les 9,5 milliards d’euros du premier pilier de la Politique agricole commune ? », interroge Marc Dufumier. « D’ici un an et demi, on va devoir tout reformuler, insiste-il. On devrait avoir le courage de conditionner toutes les aides publiques à un cahier des charges qui respecterait une sortie des pesticides. Cela exigera beaucoup de travail, qui devra être bien rémunéré. Il est évident que si l’on poursuit dans cette même course aux coûts les plus bas, on est sûr d’échouer. » Pour l’agronome, qui se dit « techniquement optimiste », les difficultés pourraient être plutôt politiques.

La façon dont le plan Ecophyto 2018 a été mené semble donner raison à ses doutes. Promulgué dans la foulée du Grenelle de l’environnement, ce plan ambitieux promettait de réduire l’usage de pesticides de 50 % en dix ans. Trois ans après son lancement, aucun progrès. En 2011, le volume de pesticides consommés a même augmenté ! L’absence de contrôles sérieux et de moyens de coercition font que les 41 millions d’euros dépensés pour ce plan fantôme ont surtout servi… à de la communication, pour faire croire au changement. Et continuer d’encourager les autres modes de culture. Comme les agrocarburants, par exemple. Très consommateurs de pesticides, et qui ont bénéficié d’avantages fiscaux évalués en janvier dernier à 1,8 milliard d’euros par la Cour des comptes !

5. Soutenir les préparations naturelles

Faciliter le passage à une agriculture sans pesticides se traduirait aussi par la liberté d’utiliser, de produire, d’échanger et de commercialiser des préparations naturelles dites « peu préoccupantes » (PNPP), qui protègent notamment les plantes des maladies et peuvent donc remplacer les produits phytosanitaires. Si l’ortie est devenue l’emblème de ces préparations, les PNPP peuvent également être à base de prêle ou de fougère, sous forme d’extrait fermenté (purin), de décoction, d’infusion ou de macération. « Ce sont aussi l’argile, le vinaigre blanc, le petit lait ou l’huile de Neem, souligne Jean-François Lyphout, « ortieculteur » et membre d’une association qui promeut ces préparations (Aspro-PNPP). Mais en France, les PNPP se heurtent à des impasses réglementaires. » Leur commercialisation requiert en effet l’inscription de leurs substances actives sur une liste communautaire, au même titre que les produits chimiques. 40 000 euros, c’est le coût moyen des taxes pour le dépôt d’un dossier en vue de l’inscription de la matière active. Pas simple à réaliser [2], pour des demandeurs qui sont pour l’essentiel des agriculteurs, des jardiniers ou des associations.

En avril 2011, le ministère de l’Agriculture annonce l’autorisation de vente du purin d’ortie et en établit la « recette de fabrication ». Problème : cette recette ne correspond pas aux pratiques des fabricants ! De fait, cet arrêté recrée l’interdit. Alors que Jean-François Lyphout s’étonne toujours de « l’acharnement du ministre à bloquer les alternatives aux pesticides », de plus en plus de communes et d’élus s’engagent à défendre et à promouvoir les PNPP. Deux régions, un conseil général, douze villes, cinq communes, deux parcs naturels régionaux, un lycée agricole sont d’ores et déjà partenaires de la démarche de l’Aspro-PNPP. Ces derniers mois, des agriculteurs, des jardiniers, des élus et des consommateurs ont multiplié les actions civiques en épandant symboliquement sur les places publiques du purin d’ortie sur les plantes (voir notre vidéo). « Tant que le gouvernement respectera pas l’amendement à la loi sur l’eau de décembre 2006, adopté par les deux assemblées, affirmant que les PNPP ne sont pas des pesticides, et ne permettra pas leur commercialisation et leur utilisation effectives, nous appellerons tous les citoyens et les élus à soutenir nos actions civiques », affirme Jean-François Lyphout.

6. Sortir du déni

Pour des agriculteurs comme Paul François, victime de pesticides président de l’association Phytovictimes, la diminution des pesticides doit passer par une reconnaissance du mal que ces produits font. « Il y a un déni terrible dans la profession », affirme-t-il. Ce tabou fait d’ailleurs craindre aux plus pessimistes un nombre alarmant de victimes dans les années à venir. Si le silence commence à être rompu dans certains coins de campagne, il reste quand même très pesant. « Le fait que ces produits soient en libre service n’aide pas à prendre conscience du danger. »

Les vendeurs de pesticides s’appliquent avec zèle à masquer les dangers mortels de ces produits. L’appellation qu’ils se donnent – « Syndicat professionnel des industriels de la protection des cultures » – annonce, à elle seule, tout leur programme de communication. Dans le cahier de doléances formulé lors du congrès de Générations futures le 23 mars dernier, figure une demande d’étiquetage très claire sur les risques pour la santé et l’environnement, un peu comme pour les paquets de cigarettes.

7. Combattre les lobbies

Une France sans pesticides ne ressemblerait pas tout à fait à celle dans laquelle on vit. C’est sans doute là le problème… pour ceux qui ont le pouvoir en tout cas. Alors que le professeur Sultan appelait à la sortie des pesticides, Xavier Beulin, président de la toute-puissante Fédération nationale des exploitants agricoles (FNSEA), se trouvait dans les Pyrénées, à l’assemblée générale d’une section départementale du syndicat. Il s’y est illustré par un brillant « les grenouilles ou les libellules, ça commence à bien faire », évoquant aussi « cette écologie punitive et dogmatique ». Il y a un an, il avait affirmé que le cas de Yannick Chenet, un agriculteur mort quelques jours avant d’une leucémie due aux pesticides, était un cas isolé.

Le même Xavier Beulin s’était insurgé contre les termes de l’accord signé entre le Parti socialiste et Europe Écologie les verts, dans lequel était mentionné le nécessaire « soutien à l’agriculture paysanne et biologique pour atteindre les 20 % de la SAU en bio ». Espérons que le débat national sur l’agriculture, la pêche et l’alimentation promis aura bien lieu. Et qu’il tiendra compte de la santé des agriculteurs, et de celle de leurs enfants.

Sophie Chapelle et Nolwenn Weiler

Photo : CC USDA, Wikimedia

Notes

[1] Cette seconde étude dirigée par le Professeur Charles Sultan, publiée en 2011, montre que la fréquence des hypospadias (malformation de l’urètre) passe de 0,2 % à 8,2 % chez les garçons issus de « grands-mères distilbène », un médicament xéno-oestrogène considéré comme un modèle de l’action des pesticides perturbateurs endocriniens.

[2] Issues de savoirs populaires, les PNPP sont réalisables par tous et non brevetables : le coût des procédures n’est donc pas amorti par le monopole accordé par un brevet.

Basta mag, 10 mai 2012

NdPN : voir aussi une vidéo du couple Bourguignon